Feedbackkultur etablieren – praktische Tipps für KMU

Eine starke Feedbackkultur schafft Vertrauen, fördert Motivation und verbessert die Zusammenarbeit – gerade in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Am Ende des Artikels wissen Sie, wie Sie eine gesunde Feedbackkultur etablieren, welche Vorteile das bringt und mit welchen einfachen Mitteln Sie sofort starten können.

Das Wichtigste in Kürze

- Eine gute Feedbackkultur stärkt die Zusammenarbeit: Regelmäßiges Feedback stärkt das Vertrauen und fördert die Motivation.

- Einfach anfangen: Sie können bestehende Meetings nutzen, um den Austausch Schritt für Schritt in der Unternehmenskultur zu verankern.

- Führung mit Vorbildfunktion: Führungskräfte sollten die Feedbackkultur aktiv vorleben. Nur so entsteht ein offenes Miteinander.

Was ist eine Feedbackkultur?

Mit “Feedbackkultur” ist die Art und Weise gemeint, in der sich regelmäßig und vertrauensvoll Rückmeldungen gegeben und angenommen werden. Eine gute Feedbackkultur fördert Offenheit, ermöglicht konstruktive Kritik über alle Hierarchieebenen und treibt so die persönliche Weiterentwicklung und die des Unternehmens voran.

Warum braucht mein Unternehmen eine Feedbackkultur?

Eine funktionierende Feedbackkultur unterstützt zentrale Unternehmensziele: sie steigert die Motivation, verbessert die Zusammenarbeit und stärkt die Arbeitgeberattraktivität. Die folgenden Punkte zeigen, welche Wirkung regelmäßiges und konstruktives Feedback entfalten kann.

1. Motivation und Veränderungsbereitschaft steigern

Regelmäßiges Feedback im Alltag in Form von Lob, konstruktiver Kritik, aktivem Zuhören und echtem Interesse erfüllt das Bedürfnis nach Wertschätzung und Zugehörigkeit. Das steigert die Motivation und erhöht die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jährliche Mitarbeitergespräche, wie sie in vielen Unternehmen üblich sind, reichen dafür nicht aus. Häufigere Gespräche und andere Feedbackformate, etwa quartalsweise oder nach Projektabschluss, ermöglichen es, Chancen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.

2. Weiterentwicklung und Innovation fördern

Wenn Sie eine gesunde Feedbackkultur etablieren, können Mitarbeitende offen mit Fehlern, Unsicherheiten und Entwicklungspotenzialen umgehen. Das schafft Raum für Wachstum und neue Perspektiven. Regelmäßiges Feedback bildet eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung auf individueller und unternehmerischer Ebene.

3. Zusammenarbeit stärken

Feedback hilft, blinde Flecken im eigenen Verhalten zu erkennen und die Wirkung auf andere wahrzunehmen. Das fördert Reflexion, reduziert Missverständnisse und stärkt den Teamzusammenhalt. Teams mit offener Feedbackkultur arbeiten meist effizienter, kooperativer und können Konflikte konstruktiv angehen.

4. Arbeitgeberattraktivität erhöhen

Wer in seinem Unternehmen eine gute Feedbackkultur etabliert, fördert vertrauensvolle Zusammenarbeit, Offenheit und Transparenz – Faktoren, die Ihre Arbeitgeberattraktivität steigern. Das wiederum erhöht Ihre Chancen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.

3 Sofort-Tipps für KMU: Feedbackkultur etablieren

Schon mit ein paar einfachen kleinen Maßnahmen lässt sich eine Feedbackkultur etablieren:

1. Tipp: Bestehende Meetings nutzen. Integrieren Sie Feedbackrunden in bestehende Team- oder Einzelmeetings, statt zusätzliche Termine anzusetzen.

2. Tipp: Kurze Abfragen. Es müssen nicht immer aufwendige Umfragen sein, um wertvolle Rückmeldungen einzuholen. Wiederkehrende kurze Feedbackrunden nach Aufgaben oder Projekten sind bereits wirkungsvoll.

3. Tipp: Klein starten und dranbleiben. Beginnen Sie mit einem Feedback-Format, prüfen Sie die Wirkung und passen Sie es bei Bedarf an. Kontinuität ist wichtiger als Perfektion.

Als Beispiel für die Praxis: Beginnen Sie das nächste Meeting mit einem kurzen Check-in zu Beginn: Jeder sagt in ein oder zwei Sätzen, was gut läuft und wo Unterstützung gebraucht wird. Schon solch ein kleiner Schritt etabliert regelmäßige Rückmeldungen und zeigt Mitarbeitenden, dass ihr Feedback zählt.

Feedbackkultur etablieren in 6 Schritten

Wie eine positive Feedbackkultur konkret aussieht, hängt von der Größe, Struktur und Unternehmenskultur eines Betriebes ab. Es gibt kein Patentrezept – wohl aber bewährte Ansätze. Die folgenden Punkte zeigen, wie Sie Schritt für Schritt eine wirkungsvolle Feedbackkultur etablieren können.

1. Zuständigkeiten benennen

Bestimmen Sie klare Verantwortliche für die Planung und Umsetzung unternehmensweiter Feedbackformate. In KMU können dies die Geschäftsführung, Teamleiterinnen und Teamleiter oder ein rotierender Feedback-Beauftragter sein.

Diese Personen koordinieren, dass Rückmeldungen gesammelt, ausgewertet und beantwortet werden. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Beschäftigten auch eine Rückmeldung auf ihr Feedback erhalten. Bleibt Feedback unbeantwortet, sinkt auf Dauer die Bereitschaft, sich einzubringen.

2. Vertrauen schaffen

Vertrauen ist die Basis für ehrliches Feedback – besonders über Hierarchiegrenzen hinweg. Nur wenn sich Mitarbeitende sicher fühlen, sprechen sie auch kritische Themen offen an.

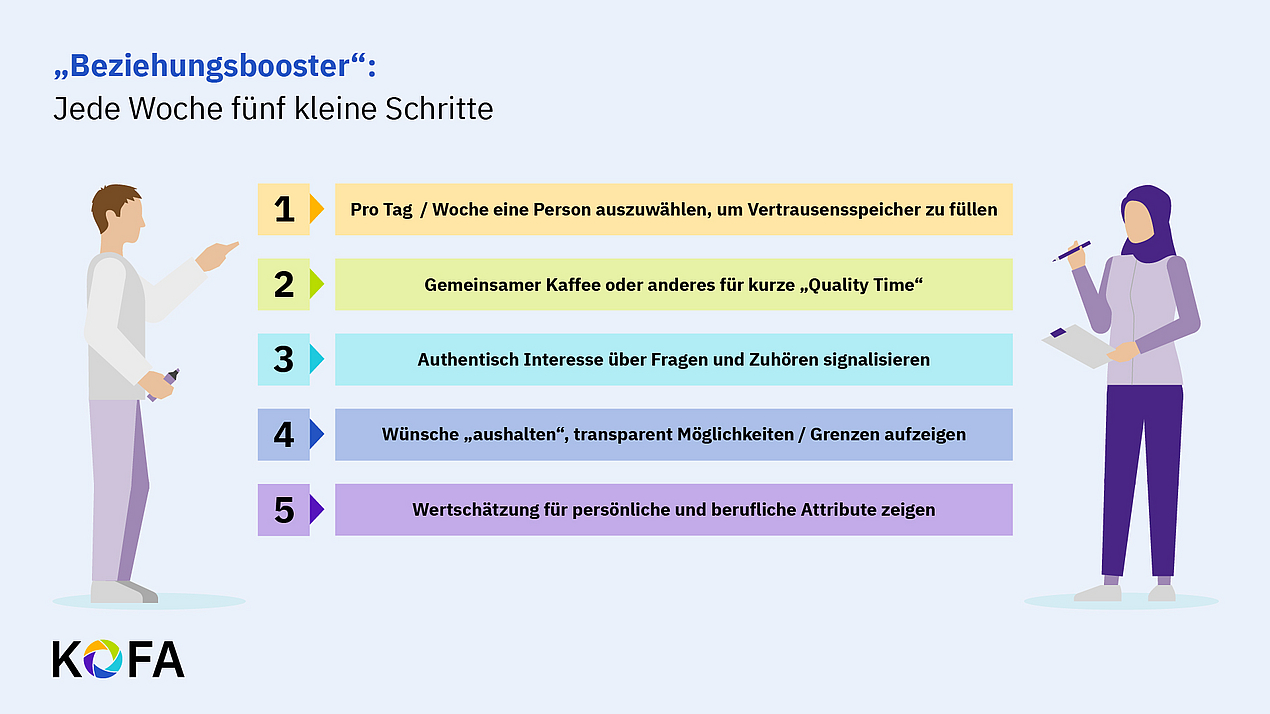

Fördern Sie diese psychologische Sicherheit durch regelmäßige „Beziehungsbooster“: kurze Gespräche mit echtem Interesse, offenes Zuhören und ehrliches Feedback. Das gilt auch für Beziehungen auf gleicher Hierarchieebene.

3. Führungskräfte einbinden

Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle, wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine Feedbackkultur etablieren möchten. Machen Sie den Führungspersonen die Bedeutung von Feedback im Arbeitsalltag deutlich – auch wenn solche Rückmeldungen erstmal Zeit kosten.

Erinnern Sie regelmäßig an den Nutzen: Mehr Motivation, höhere Veränderungsbereitschaft, bessere Zusammenarbeit und weniger Frustration durch ungeklärte Erwartungen.

4. Die richtigen Feedback-Formate wählen

Wer eine Feedbackkultur etablieren möchte, sollte geeignete Formate für unterschiedliche Situationen im Unternehmen auswählen. Je nach Rahmen – ob im ganzen Unternehmen, im Team oder im direkten Austausch – bieten sich unterschiedliche Methoden an.

Unternehmensweites Feedback

Für eine breite Beteiligung sind

- anonyme Mitarbeiterbefragungen,

- 360-Grad-Feedbacks (anonymes Erfassen von meist digitalem Feedback von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitenden sowie Selbstbewertung) oder

- Town Hall Meetings (offenes Meeting mit allen Mitarbeitenden, um direktes Feedback zu geben und Fragen an die Geschäftsführung zu stellen) sinnvoll.

Auch ein Kummerkasten oder eine Ideenbox (digital oder vor Ort) ermöglichen es, anonym Sorgen und Ideen einzubringen. Wichtig hierbei: zeitnah darauf zu reagieren.

Team-Feedback verbessern: Formate und Methoden

Auf Teamebene fördern folgende Maßnahmen eine offene Gesprächskultur:

- Regelmäßige Retrospektiven: Austausch und Reflexion innerhalb des Teams über unterschiedliche Wahrnehmungen und Erlebnisse. Z. B. einmal im Quartal oder/und nach Beendigung eines Projekts. Planen Sie für eine Retrospektive etwa 60–90 Minuten ein. Die Dauer sollte individuell an die Umstände (Teamgröße, Komplexität des Themas) angepasst werden.

- Kreative Check-in/Check-outs: Ein Check-in ist eine kurze Einstiegsrunde zu Beginn von Meetings oder Veranstaltungen. Teilnehmende können ihre Stimmung, aktuelle Themen und Herausforderungen mitteilen. Beim Check-out geht es darum, um einen Überblick über Herausforderungen und Interessen zu gewinnen. Ein Check-out ist eine kurze Abschlussrunde, in der Teilnehmende Feedback zu Inhalten und Ablauf des Meetings geben können.

- Das „Stärkenfeedback“: Dies ist eine Methode, bei der Teammitglieder sich gegenseitig rückmelden, welche positiven Eigenschaften und Beiträge sie besonders an der anderen Person schätzen. Das fördert Wertschätzung, Motivation und Teamzusammenhalt.

- Der „Feedback-Stuhl“: Bei diesem Teamformat sitzen alle Personen in einem Stuhlkreis. Ein weiteres Teammitglied sitzt weiter außen und hört zu, während die anderen im Innenkreis konstruktives Feedback zu Stärken, Verbesserungsmöglichkeiten und Zusammenarbeit dieser Person geben. Anschließend wird gewechselt. Ziel ist es, gegenseitige Wertschätzung und Teamentwicklung zu fördern.

- Das „Johari-Fenster“ : Dabei handelt es sich um ein Modell zur Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es zeigt, welche Eigenschaften einer Person bekannt oder unbekannt sind – sowohl für sich selbst als auch für andere. Das Feedback aus dem Team hilft, „blinde Flecken“ zu erkennen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Feedback im direkten Austausch (1:1)

In Einzelgesprächen – etwa bei Mitarbeitergesprächen oder kurzen regelmäßigen Feedback-Terminen lassen sich Zufriedenheit, Herausforderungen oder Entwicklungswünsche gezielt ansprechen. Auch informelle Formate wie „Walk and Talks“ (Feedback-Gespräche beim gemeinsamen Spaziergang) können helfen, Gespräche aufzulockern und Vertrauen zu fördern.

Gerade im Alltag und in Zweier-Konstellationen ist kontinuierliches Feedback besonders wirksam: Es motiviert, stärkt Beziehungen und wirkt langfristig bindend. Führungskräfte profitieren zusätzlich vom gegenseitigen Austausch über Führungsverhalten.

Planen Sie für 1:1 Feedbackgespräche regelmäßig Zeit ein, beispielsweise 15–30 Minuten pro Teammitglied einmal im Monat. Je nach Teamgröße können die Abstände aber flexibel angepasst werden, z. B. alle zwei Monate in größeren Teams.

5. Gesprächseinstieg und Haltung: Basis für eine gute Feedbackkultur

Wenn Sie eine funktionierende Feedbackkultur etablieren möchten, zählt nicht nur, was gesagt wird, sondern auch wie: Tonfall, Körpersprache und innere Haltung entscheiden, ob Feedback angenommen wird. Halten Sie kurz inne: Bin ich offen, wertschätzend und bereit zuzuhören? Wenn nicht, verschieben Sie das Gespräch.

Der Gesprächseinstieg sollte angenehm und neutral sein, zum Beispiel mit einer Frage nach dem persönlichen Befinden.

Aktives Zuhören und Paraphrasieren im Feedbackgespräch

Auch aktives Zuhören trägt wesentlich dazu bei, dass sich Ihr Gegenüber verstanden und ernst genommen fühlt. Ein zentrales Element dabei ist das Paraphrasieren – also das Wiedergeben des Gehörten in eigenen Worten, um sicherzustellen, dass Sie richtig verstanden haben. Zum Beispiel: „Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie XY als schwierig empfinden?“

Besonders in Gesprächen über Ziele oder Erwartungen hilft diese Technik, Missverständnisse frühzeitig zu vermeiden.

Führungskultur mit viel Beteiligung

Neue Kommunikationsregeln, mehr Transparenz: Das mittelständische IT-Unternehmen Synaxon hat seine Führungskultur überarbeitet und setzt auf die Vorbildfunktion der Führungskräfte.

6. Feedback wertschätzend formulieren

Feedback ist immer subjektiv, denn es spiegelt unsere eigene Wahrnehmung wider. Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick bringt es auf den Punkt: „Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich nur eine andere Wirklichkeit konstruiert.“

Deshalb lohnt es sich, die eigene Sicht zu hinterfragen und Feedback aus der Ich-Perspektive zu geben, zum Beispiel: z. B.:

- „Ich sehe das anders…“

- „Aktuell erlebe ich…“

- „Ich respektiere deine Sichtweise“

So zeigen Sie Wertschätzung – auch bei kritischem Feedback – und erhöhen die Bereitschaft, dass Ihr Gegenüber zuhört und reflektiert.

VW-Formel und WWW-Methode zur Äußerung von konstruktiver Kritik

Auch die VW-Formel oder die WWW-Methode können dazu beitragen, dass Feedback positiv aufgenommen wird:

Bei der VW-Formel werden Vorwürfe in Wünsche umgewandelt:

Vorwurf:

„Du unterbrichst mich ständig in Meetings.“

Wunsch:

„Ich wünsche mir, dass du mich ausreden lässt, bevor du deine Gedanken teilst.“

Bei der WWW-Methode geht es um Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch

Die WWW-Methode hilft dabei, Feedback so zu formulieren, dass Hintergründe und Bedürfnisse deutlich werden. Dadurch steigt die Chance, dass es angenommen wird:

1. Wahrnehmung:

Beschreibe, was du beobachtet hast – sachlich und ohne Bewertung.

„Mir ist aufgefallen, dass du heute zweimal zu spät zum Meeting gekommen bist.“

2. Wirkung:

Erkläre, wie das auf dich oder das Team wirkt.

„Das hat unseren Zeitplan durcheinandergebracht und wirkt so, als wäre dir unser aktuelles Projekt nicht wichtig.“

3. Wunsch:

Formuliere konkret, was du dir künftig wünschst.

„Ich wünsche mir, dass du pünktlich kommst, damit wir effizient starten können.“

Ablauf eines erfolgreichen Feedbackgesprächs mit Mitarbeitenden

Ein gelungenes Feedbackgespräch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sollte einen klaren Ablauf haben, um zielführend und konstruktiv zu bleiben:

- Einstieg: Freundliche Begrüßung, lockerer Smalltalk für angenehme Gesprächsatmosphäre. Klare Erklärung des Gesprächsziels, um Erwartungen zu klären.

- Rückblick & Feedback der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter: Mitarbeitende schildern zuerst ihre Perspektive auf Leistungen, Erfolge und Herausforderungen der letzten Zeit.

- Feedback der Führungskraft: Lob und konstruktive Kritik. Beides sollte immer mit konkreten Beispielen veranschaulicht und verhaltensorientiert (auf das Verhalten, nicht die Person bezogen) formuliert werden.

-Beispiel für Kritik: Mir ist aufgefallen, dass Sie in Terminen oft parallel am Laptop arbeiten. Das kann auch andere ablenken und wirkt auf mich so, als wären Sie nicht ganz bei der Sache. Ich wünsche mir, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Besprechung richten.

-Beispiel für Lob: Ihre Ideen im letzten Meeting haben das Projekt spürbar vorangebracht – das motiviert das Team, und ich freue mich, wenn Sie so engagiert weitermachen. - Ziele & Entwicklung: Gemeinsam werden im Feedbackgespräch bestehende Ziele reflektiert, neue Ziele definiert und passende Entwicklungsmaßnahmen festgelegt.

- Zusammenfassung: Wichtigste Punkte festhalten und klare nächste Schritte vereinbaren.

- Abschluss des Feedbackgesprächs: Bedanken Sie sich für die genommene Zeit und das Engagement und das Vertrauen.

- Nachverfolgung: Vereinbaren Sie gleich beim Abschluss einen Termin zur Fortschrittsprüfung.

Feedbackkultur etablieren: Checklisten und Vorlagen zum Download

Methoden für Feedback: VW-Formel und WWW-Methode

Erfahren Sie, wie die VW- und die WWW-Methode dabei helfen, konstruktives Feedback zu geben.Retrospektive: Anleitung zur Durchführung

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um eine Retrospektive durchzuführen.Check-in und Check-out als Möglichkeit für Feedback

Hier erfahren Sie, wie Sie den Anfang und das Ende von Meetings für Feedback nutzen können.Johari-Fenster: „Blinde Flecken“ verkleinern

Nutzen Sie das Johari-Fenster, um die Zusammenarbeit zu verbessern.Der Feedback-Stuhl

Schaffen Sie mit dem Feedback-Stuhl den Rahmen für Rückmeldungen auf Team-Ebene.Wertschätzung über das Stärkenfeedback

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um positive Eigenschaften hervorzuheben.Checkliste: Etablierung einer Feedbackkultur

Prüfen Sie die Qualität Ihrer Feedbackkultur mithilfe dieser Checkliste.