Change Management – Modelle einfach erklärt

Es gibt verschiedene Modelle, um den Change-Prozess zu strukturieren und zu begleiten. Zu den bekanntesten gehören:

Das 3-Phasen-Modell von Kurt Lewin

Kurt Lewins Modell beschreibt den Veränderungsprozess in drei einfachen Phasen: Zuerst muss das Unternehmen die bestehenden Strukturen und Denkmuster “auftauen” um Veränderungen zu ermöglichen (Unfreeze). In der zweiten Phase werden die gewünschten Veränderungen eingeführt (Moving). Schließlich folgt die Stabilisierung der neuen Strukturen und Prozesse, um sie dauerhaft zu verankern (Refreeze).

Praktisch anwenden lässt sich das Modell z. B. bei der Einführung neuer Softwareprogramme: Alte Routinen werden hinterfragt und aufgebrochen, das neue Tool wird eingeführt und nach einer Eingewöhnung dann fest im Alltag verankert.

Das ADKAR-Modell

Das ADKAR-Modell hilft Unternehmen, Veränderungen Schritt für Schritt umzusetzen, indem es die Mitarbeitenden durch fünf Phasen führt: Zuerst wird ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung geschaffen (Awareness), dann wird der Wunsch zur Veränderung geweckt (Desire). In der nächsten Phase lernen die Mitarbeitenden, wie die Veränderung umgesetzt wird (Knowledge), gefolgt von der Fähigkeit, diese umzusetzen (Ability). Zum Schluss wird die Veränderung verstärkt, damit sie langfristig erhalten bleibt (Reinforcement). Bei diesem Modell liegt der Fokus stark auf den Mitarbeitenden. Das ist für KMU besonders hilfreich, wenn kleinere Teams Veränderungen gemeinsam tragen müssen.

Das 8-Stufen-Modell von John Kotter

John Kotter beschreibt in seinem Modell acht Schritte, um Veränderungen erfolgreich zu etablieren:

1. Dringlichkeit aufzeigen: Bewusstsein schaffen für die Notwendigkeit der Veränderung.

2. Führungsteam aufbauen: Eine starke Koalition aus einflussreichen Personen im Unternehmen bilden.

3. Vision und Strategie entwickeln: Klares Zielbild und Maßnahmen definieren.

4. Vision kommunizieren: Die Vision soll allen Beteiligten als Orientierung dienen.

5. Hindernisse beseitigen: Barrieren wie ineffiziente Prozesse oder unzureichende technische Voraussetzungen sollen abgebaut werden, um Veränderung zu ermöglichen.

6. Kurzfristige Erfolge schaffen: Change-Prozesse können sich ziehen und Herausforderungen bereithalten. Um alle Mitwirkenden motiviert zu halten, sollen kurzfristige Erfolge sichtbar gemacht und gewürdigt werden.

7. Veränderung weiter antreiben: Die ersten Etappenziele und Erfolge sollen nun genutzt werden, um weitere Schritte umzusetzen.

8. Veränderung verankern: Zuletzt gilt es, neue Ansätze in der Unternehmenskultur fest zu etablieren. Mitarbeitende sollen die Veränderung mit dem Erfolg in Verbindung bringen und sie weiter im Berufsalltag leben. Wichtig ist bei diesem Schritt, dass die Veränderung auch bei Führungswechseln standhält und es nicht zum Rückfall in alte Muster kommt.

In der Praxis, besonders in KMU, laufen viele Schritte parallel ab und erfordern mehr Flexibilität sowie eine stärkere Einbindung der Mitarbeitenden bei der Umsetzung.

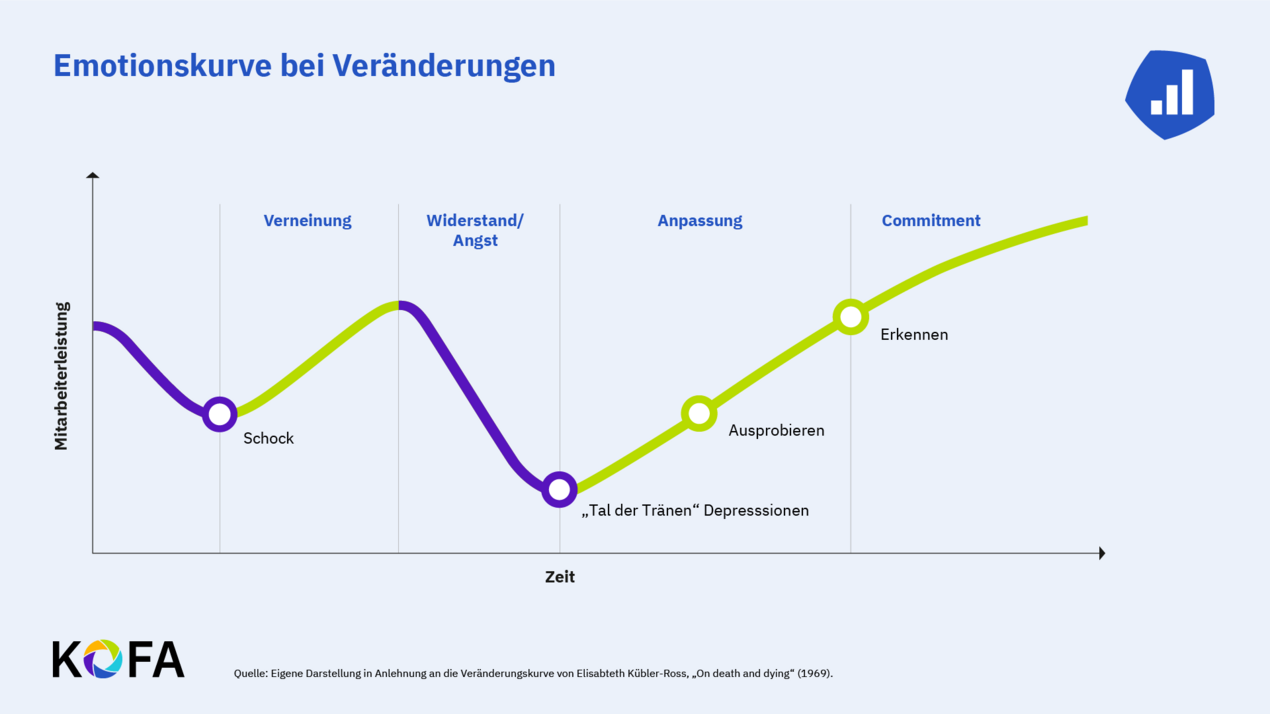

Das Kübler-Ross-Modell

Ursprünglich für den Umgang mit Trauer entwickelt – hier übertragen auf Veränderungsprozesse –, beschreibt das Kübler-Ross-Modell die emotionalen Phasen, die Menschen bei Krisen oder Verlusten durchlaufen. Diese fünf Phasen sind: Leugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz.

Unternehmen können dieses Modell nutzen, um die emotionalen Reaktionen ihrer Mitarbeitenden auf Veränderungen besser zu verstehen und den Change-Prozess entsprechend zu unterstützen.

Die folgende Grafik zeigt eine auf Veränderungsprozesse angepasste Interpretation des Kübler-Ross-Modells und visualisiert, wie sich Emotionen und Leistung im Verlauf eines Changes entwickeln können: