Strategische Personalbedarfsplanung in fünf Schritten

Das Wichtigste in Kürze

Sie möchten Ihren Personalbedarf strategisch planen? Das sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten:

- Ausgangslage analysieren: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Personalsituation. Entscheidend ist nicht, wie viele Mitarbeitende Sie beschäftigen, sondern wie viel Arbeitszeit und Leistung tatsächlich verfügbar sind – zum Beispiel gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

Prüfen Sie außerdem, wie sich Altersstruktur, Fluktuation und Qualifikationen entwickeln. - Zukunftsbedarf ableiten: Leiten Sie aus Ihrer Unternehmensstrategie ab, welche Aufgaben, Rollen und Qualifikationen künftig wichtig werden. Denken Sie dabei auch an Veränderungen durch Digitalisierung, neue Märkte oder Technologien. So erkennen Sie frühzeitig, wo Handlungsbedarf besteht.

- Maßnahmen planen und umsetzen: Schließen Sie Lücken zwischen Bedarf und Bestand mit gezielten Personalmaßnahmen, wie Weiterbildung, Rekrutierung oder Programmen zur Mitarbeiterbindung. Legen Sie Verantwortlichkeiten und Routinen fest, um Ihre Planung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Vorteile von strategischer Personalbedarfsplanung

- Zukunftssichere Personalaufstellung: Strategische Personalbedarfsplanung macht sichtbar, was morgen wichtig wird. Durch die vorausschauende Analyse von Personalbestand und -bedarf erkennen Sie frühzeitig, wo Fachkräfte fehlen und wie sich Kompetenzen verändern, um rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten.

- Transparenz über Chancen und Risiken: Die strategische Personalbedarfsplanung schafft frühzeitig Klarheit über Personalrisiken, wie drohende Fachkräfteengpässe. Zugleich zeigt sie Chancen auf, zum Beispiel durch Nutzung neuer Kompetenzen infolge von Digitalisierung oder veränderten Kundenanforderungen. So gewinnen Unternehmen eine belastbare Grundlage, um Personalentscheidungen faktenbasiert und vorausschauend zu treffen.

- Gezielte Steuerung der Personalmaßnahmen: Von der Rekrutierung über Entwicklung und Bindung bis hin zu Austritten und der Einbindung externer Fachkräfte: Strategische Personalbedarfsplanung steuert alle Personalprozesse im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Dadurch wird Personalbedarfsplanung zum aktiven Treiber für Innovation, Wachstum und Zukunftsfähigkeit.

Definition: Was ist strategische Personalbedarfsplanung?

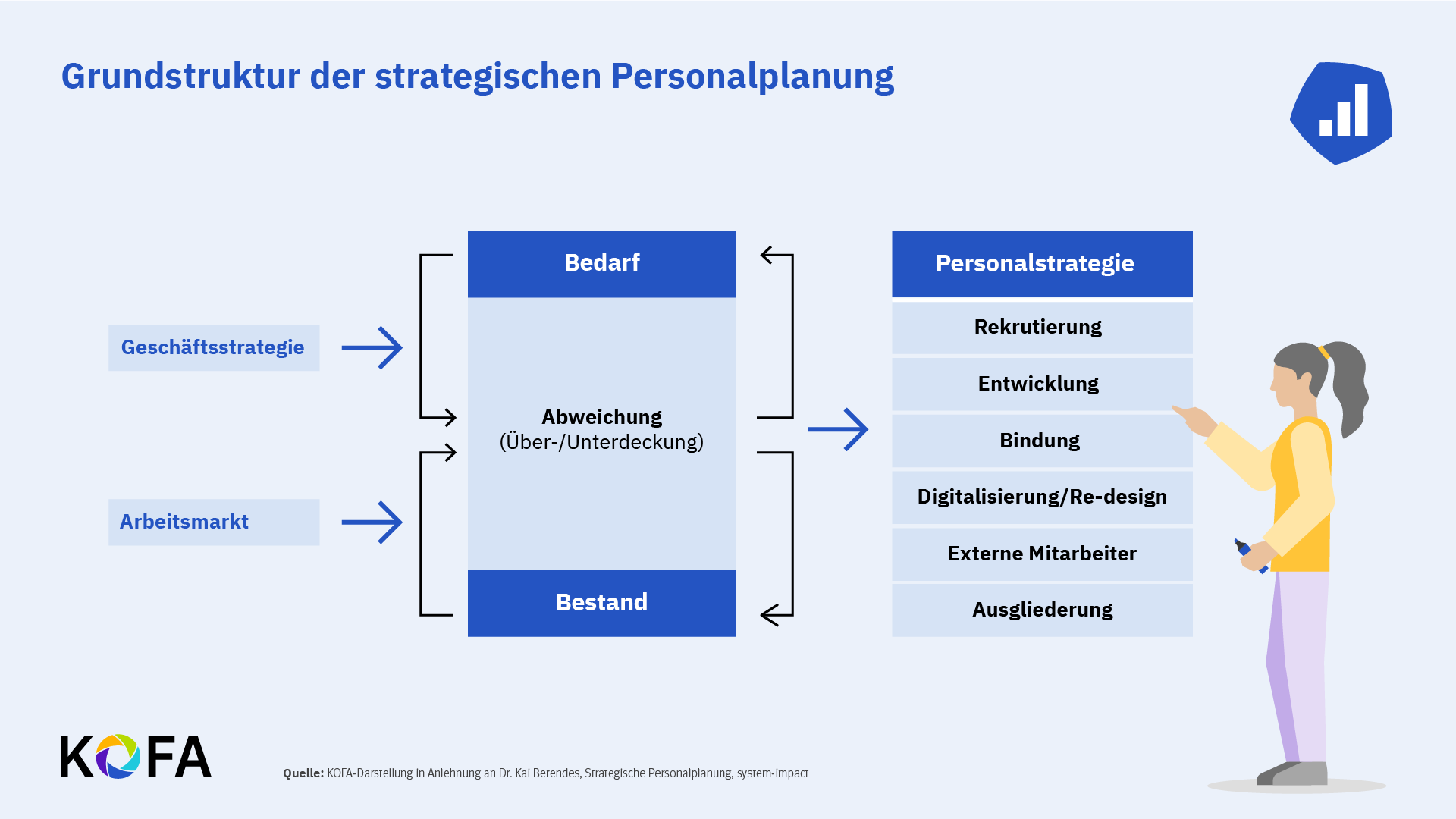

Strategische Personalbedarfsplanung umfasst alle Aktivitäten, die darauf abzielen, die richtige Anzahl an Mitarbeitenden mit den passenden Qualifikationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen. Sie betrachtet nicht nur die aktuelle Personalsituation, sondern auch die Absicherung des Personalbestands für die Zukunft, mit einer mittel- und langfristigen Perspektive.

Wie die Abbildung (s. u.) zeigt, bildet der Abgleich zwischen Personalbedarf und Personalbestand den Kern der strategischen Personalbedarfsplanung. Der Personalbedarf ergibt sich beispielsweise aus der Geschäftsstrategie oder aus Veränderungen im Markt. Dem gegenüber steht der vorhandene Personalbestand.

Weichen Bedarf und Bestand voneinander ab, werden gezielte Maßnahmen entwickelt, wie zur Rekrutierung, Qualifizierung oder Bindung von Mitarbeitenden, um Personalengpässe oder Überdeckungen zu vermeiden.

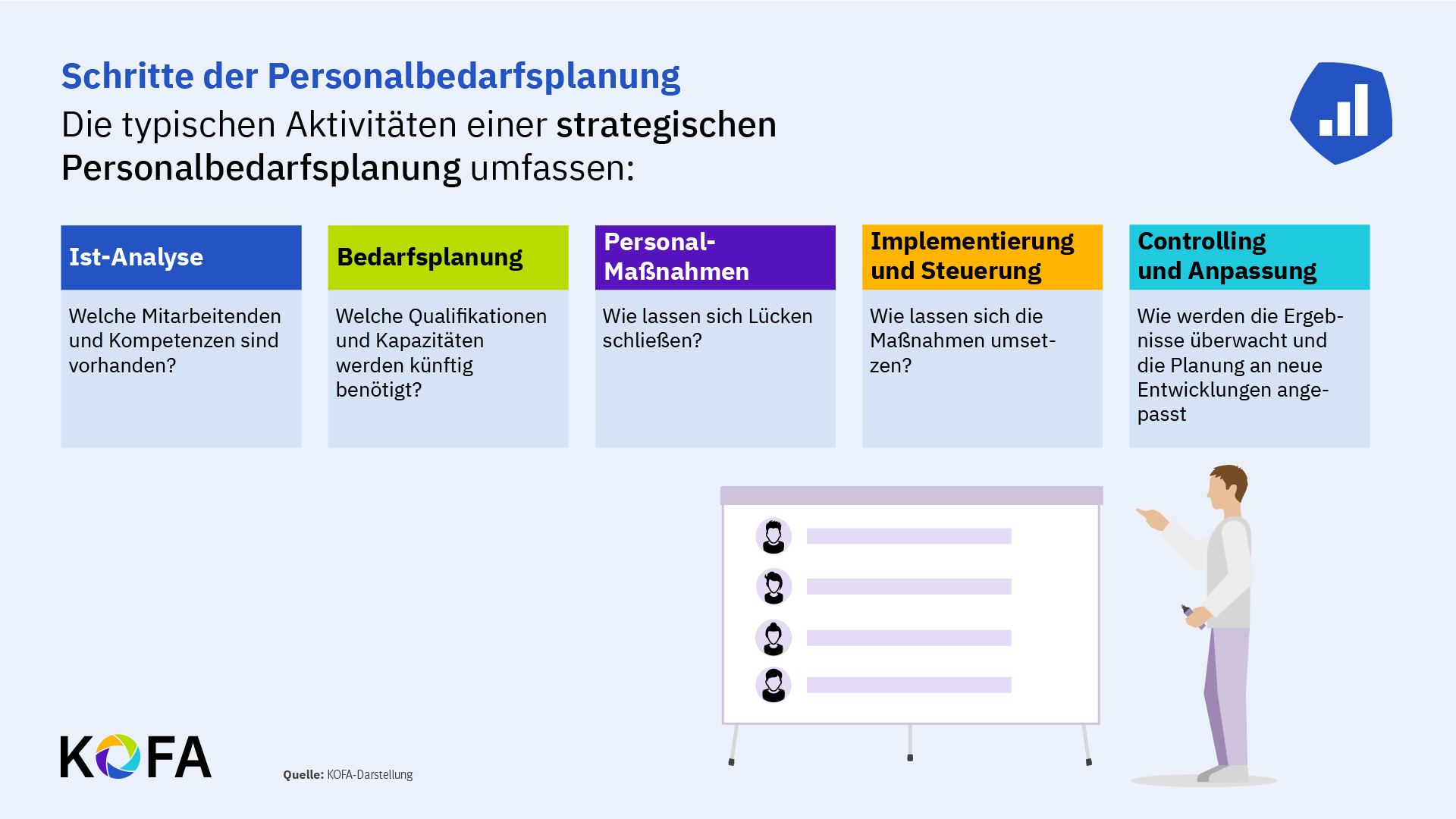

Vorgehen: Schritte der strategischen Personalbedarfsplanung

Damit strategische Personalbedarfsplanung in der Praxis wirkt, erfolgt sie in mehreren systematischen Schritten. Diese helfen, die aktuelle Personalsituation zu analysieren, zukünftige Anforderungen abzuleiten und geeignete Maßnahmen zu planen, um Lücken zwischen Personalbestand und -bedarf frühzeitig zu schließen.

Schritt 1: Ist-Analyse

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit strategischer Personalbedarfsplanung beschäftigen, ist die Ist-Analyse der beste Ausgangspunkt. Sie zeigt, welche Mitarbeitenden aktuell im Unternehmen beschäftigt sind und über welche Kompetenzen sie verfügen. Ziel ist es, ein realistisches Bild Ihrer Personalsituation zu ermitteln.

Stellen Sie sich die Frage: Was passiert mit meinem Personalbestand in den nächsten Jahren, wenn ich nichts unternehme?

Ohne Neueinstellungen, Ausbildung oder gezielte Weiterentwicklung, wird der Personalbestand zwangsläufig sinken: Menschen gehen in Rente, wechseln das Unternehmen oder reduzieren ihre Arbeitszeit. Das zu erkennen, ist ein wichtiger erster Schritt, um den eigenen Personalbestand gezielt zu steuern.

Bestimmte Kennzahlen geben Ihnen Hinweise darauf, wie stabil Ihre Personalsituation ist. Starten Sie mit wenigen, aber aussagekräftigen Werten:

Fluktuation: Wie viele Mitarbeitende verlassen Ihr Unternehmen pro Jahr?

Krankenstand: Wie viele Krankheitstage fallen durchschnittlich an?

Altersstruktur: Wie alt sind Ihre Mitarbeitenden (Anteil 40+, 50+, 60+)?

Teilzeitquote: Wie viele Beschäftigte arbeiten in Teilzeit?

Weiterbildung: Wie viele Mitarbeitende haben sich im vergangenen Jahr weitergebildet?

Diese Kennzahlen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, etwa bei bevorstehenden Renteneintritten oder hoher Belastung (z. B. hohe Krankenstände und Fluktuation). Besonders aufschlussreich wird die Auswertung, wenn sie nicht nur unternehmensweit, sondern auch für einzelne Abteilungen oder Jobfamilien (siehe unten) erfolgt. Das erfordert zwar etwas mehr Aufwand bei der Datenerhebung, ermöglicht dafür aber wertvolle Einblicke in die Unterschiede zwischen den Bereichen und zeigt konkrete Handlungsfelder auf.

Arbeitskapazität richtig ermitteln

Die reine Kopfzahl sagt wenig über die tatsächliche Arbeitsleistung aus. Vollzeit- und Teilzeitkräfte leisten unterschiedliche Stundenumfänge, und viele Mitarbeitende unterstützen zusätzlich andere Abteilungen oder Aufgabenfelder. Dadurch steht ihre Arbeitszeit für die eigentliche Kernaufgabe oft nur anteilig zur Verfügung.

Wie leistungsfähig eine Abteilung oder Jobfamilie wirklich ist, zeigt die Berechnung sogenannter Vollzeitäquivalente (VZÄ) (Beispielrechnung im Video). Ein VZÄ beschreibt die Arbeitsleistung einer Vollzeitkraft pro Jahr und macht sichtbar, wie viel Arbeitskapazität einer Einheit tatsächlich zur Verfügung steht, unabhängig von Arbeitszeitmodellen oder Mehrfachfunktionen.

Schritt 2: Soll-Analyse/Bedarfsplanung

Die Soll-Analyse ist das Herzstück der strategischen Personalbedarfsplanung. Sie verknüpft Unternehmens- und Personalstrategie und beantwortet die zentrale Frage:

Wie viele Mitarbeitende mit welchen Qualifikationen werden wir künftig benötigen, um unsere Unternehmensziele zu erreichen?

Im Mittelpunkt steht der Blick nach vorn: Wie verändert sich unser Geschäft? Welche Kompetenzen gewinnen an Bedeutung? Wie muss sich unser Personalbestand entsprechend entwickeln?

Ein offener Dialog zwischen Geschäftsführung, Führungskräften und Personalverantwortlichen schafft Klarheit über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens und bildet die Basis für konkrete Personalbedarfe. Die Checkliste „Strategische Leitfragen zur Personalbedarfsplanung“ unterstützt Sie dabei, diesen Austausch gezielt zu strukturieren und die zentralen Themen systematisch zu besprechen.

Personalbedarf: Bewertung auf Basis von Jobfamilien

Um den zukünftigen Personalbedarf gezielt abzuleiten, ist es hilfreich, den Blick von einzelnen Stellen auf Funktionsgruppen, sogenannte Jobfamilien, zu richten. Jobfamilien bündeln Tätigkeiten, die sich in ihren Anforderungen, Aufgaben und Kompetenzen ähneln. Dadurch lassen sich Funktionen besser vergleichen und Personalbedarfe strategisch planen.

Was sind Jobfamilien?

Jobfamilien (auch Jobcluster genannt) fassen Funktionen zusammen, die ähnliche Anforderungen an Qualifikation, Wissen, Fähigkeiten und Verantwortung stellen. Innerhalb einer Jobfamilie können Mitarbeitende meist nach kurzer Einarbeitungszeit (6–12 Monate) zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln. Jobfamilien verdeutlichen damit, welche Tätigkeiten eng miteinander verbunden sind und wo Entwicklungspfade bestehen.

Die Bildung von Jobfamilien erfolgt von der Anforderungsseite, also ausgehend von einem Stellenprofil, nicht von der individuellen Qualifikation einzelner Mitarbeitender. Voraussetzung sind klar definierte, vergleichbare Stellenbeschreibungen.

Eine Jobfamilie ergibt sich in der Regel aus zwei Dimensionen:

- Funktionale Dimension: z. B. Technik, Personal, Eingangslogistik, Operationen, Vertrieb & Marketing, Ausgangslogistik, Kundendienst

Tipp: Nutzen Sie die Wertschöpfungskette als Einteilungsrahmen. - Anforderungs- bzw. Qualifikationsniveau: z. B. Fachkraft, Spezialistin/Spezialist, Expertin/Experte

Das Ergebnis ist ein übersichtliches Raster, das zeigt, welche Kompetenzen, wo im Unternehmen vorhanden sind. Damit Jobfamilien in der Praxis funktionieren, sollten Sie sich an der Wertschöpfung und an echten Funktionsverwandtschaften orientieren und nicht an bestehenden Organigrammen. Aufgaben, zwischen denen Mitarbeitende schnell wechseln können, gehören in eine gemeinsame Jobfamilie. Zugleich dürfen Jobfamilien nicht zu kleinteilig werden, denn nur ausreichend große Gruppen schaffen Überblick und Vergleichbarkeit.

Drei typische Stolpersteine aus der Praxis

- Zu starke Orientierung an bestehenden Organisationsstrukturen führt zu inkonsistenten Jobfamilien.

- Zu hohe Detaillierung erschwert den Überblick – besser auf zentrale Funktionen fokussieren.

- Unklare Begriffe und Definitionen erschweren den Vergleich und die Einordnung.

Fazit: Jobfamilien machen die Verwandtschaft von Funktionen, Aufgaben und Anforderungen im Unternehmen sichtbar. Damit schaffen sie eine klare Grundlage für eine fundierte und zukunftsorientierte Personalplanung.

Schritt 3: Entwicklung von Maßnahmen

Die Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Situation zeigt, wo Handlungsbedarf besteht: Welche Kompetenzen fehlen? Wo drohen Engpässe? Welche Potenziale bleiben ungenutzt?

Hier beginnt die eigentliche Steuerungsarbeit der strategischen Personalbedarfsplanung. Ziel ist es, die Lücken zwischen aktuellem Personalbestand und künftigem Bedarf zu schließen. Da Fachkräfte vielerorts knapp sind, sollten Unternehmen zuerst interne Potenziale ausschöpfen und dann extern rekrutieren.

Mögliche Maßnahmen:

- Interne Personalbeschaffung: Mitarbeitende weiterqualifizieren, versetzen oder Aufgaben neu verteilen

- Personalentwicklung: Weiterbildung, Kompetenzaufbau, Mentoring, Nachwuchsgewinnung durch Ausbildung oder duale Studiengänge

- Externe Rekrutierung: Kooperationen mit Schulen, Hochschulen oder Netzwerken; Nutzung digitaler Kanäle und Employer Branding zur Stärkung der Arbeitgebermarke.

- Bindung:Flexible Arbeitszeitmodelle, Entwicklungsgespräche, transparente Karrierepfade, Anerkennungskultur und moderne Arbeitsbedingungen

- Alternativen: Prozesse automatisieren, Aufgaben auslagern, externe Dienstleister einbinden

- Personalabbau: Sozialverträgliche Lösungen gestalten, Wissen sichern, interne Wechsel prüfen

- Arbeitszeit ausweiten: Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Arbeitszeit schaffen

Schritt 4: Implementierung und Steuerung

Strategische Personalbedarfsplanung entfaltet ihren Nutzen erst, wenn die geplanten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Gerade in Unternehmen, in denen Personalverantwortung und -planung „nebenbei“ laufen, ist das eine besondere Herausforderung.

Damit aus Planung Wirkung entsteht, braucht es klare Verantwortlichkeiten, verbindliche Zeitpläne und messbare Ziele: Wer übernimmt die Umsetzung? Welche Schritte sind bis wann geplant? Und wie wird der Erfolg überprüft?

Beispiele:

- Recruiting-Kampagnen gezielt steuern und Ergebnisse auswerten.

- Weiterbildungsprogramme mit klar definierten Zielgruppen und festem Starttermin planen.

- Bindungsmaßnahmen wie Arbeitszeitmodelle oder Entwicklungsgespräche regelmäßig umsetzen und evaluieren.

Wichtig ist, die Personalbedarfsplanung nicht als einmalige Aktion, sondern als fortlaufenden Prozess zu verstehen. Der größte Hebel liegt nicht in der Analyse, sondern im Tun, also in kleinen, konsequenten Schritten, die sich in den Unternehmensalltag integrieren lassen.

Schritt 5: Controlling und Anpassung

Strategische Personalbedarfsplanung sollte regelmäßig überprüft und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden.

Folgende Kennzahlen helfen, Entwicklungen sichtbar zu machen:

- Besetzungszeiten zeigen, wie effizient das Recruiting läuft.

- Fluktuationsraten und Krankenstände geben Hinweise auf Zufriedenheit und Belastung.

- Weiterbildungsquoten verdeutlichen, ob Kompetenzaufbau aktiv gefördert wird.

Doch Kennzahlen allein genügen nicht. Entscheidend ist der kontinuierliche Abgleich mit der Unternehmensstrategie: Passen Personalbestand, Kompetenzen und Ziele noch zusammen?

Dafür braucht es keine komplexe Softwarelösung. Viel wirkungsvoller ist eine feste Routine, in der regelmäßig besprochen wird, wie sich Personalbedarf, Geschäftslage und Zukunftsziele zueinander verhalten. So bleibt Personalplanung handhabbar – und strategische Entscheidungen werden im Alltag verankert.

Über die KOFA-Expertin Judith Freisburger

Judith Freisburger

Judith Freisburger ist Referentin für Personalarbeit im KOFA. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den Themen Employer Branding, Fachkräftesicherung sowie moderner Personalarbeit – etwa Vereinbarkeit und digitale Zusammenarbeit. Ihr Fokus liegt darauf, kleine und mittlere Unternehmen bei einer attraktiven und zeitgemäßen Personalgewinnung und -bindung zu unterstützen.

Bundesweit hält sie Vorträge, begleitet Workshops und verfasst regelmäßig Fachbeiträge, Studien und praxisnahe Handlungsempfehlungen.

Quellennachweise

- 1. Berendes, Kai, 2011, Strategische Personalplanung – Die Zukunft heute gestalten, Springer Gabler.

- 2. Huf, Stefan, 2022, Personalmanagement. Studienwissen kompakt, 2. Auflage, Springer Gabler

- 3. Gerlach, Dieter, 2023, Praxishandbuch Strategisches Personalmanagement. Prozesse und Instrumente für eine zukunftsfähige Personalarbeit, Haufe-Lexware.