Resilienz am Arbeitsplatz: So stärken KMU ihre Mitarbeitenden

In einer Arbeitswelt, die von wachsendem Zeitdruck, zunehmender Komplexität und immer neuen Anforderungen geprägt ist, wird Resilienz zu einem entscheidenden Faktor für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei besonders im Fokus. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können, um die Widerstandsfähigkeit Ihrer Beschäftigten zu erhöhen.

Was bedeutet Resilienz – und warum ist sie so wichtig für KMU?

Resilienz beschreibt die Fähigkeit, auch unter hoher Belastung handlungsfähig zu bleiben, Krisen zu überstehen und sich von Rückschlägen nicht dauerhaft aus der Bahn werfen zu lassen. Dabei handelt es sich nicht um eine starre Eigenschaft, sondern um einen dynamischen Prozess: Die persönliche Resilienz von Angestellten kann sich je nach Lebensphase, Umfeld und individuellen Ressourcen entwickeln und verändern.

Resiliente Menschen sind in der Lage, schwierige Situationen mit innerer Distanz zu betrachten, auf ihre persönlichen Stärken zurückzugreifen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren. Eigenschaften wie Selbstakzeptanz, Kreativität, Mut, Vertrauen oder Humor helfen dabei, den Überblick zu behalten und Lösungen zu finden. In Unternehmen bedeutet das: Wer seine Beschäftigten dabei unterstützt, ihre Resilienz zu stärken, investiert in langfristige Gesundheit, Motivation und Widerstandsfähigkeit.

Warum sich Resilienzförderung am Arbeitsplatz lohnt

Investitionen in Resilienzförderung sind kein Luxus, sondern zahlen sich konkret aus. Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass Resilienzförderung zahlreiche Vorteile für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden mit sich bringt. Der Erfolg von Resilienz-Maßnahmen kann durch messbare Kennzahlen, sogenannte Key Performance Indicators (KPIs), bewertet werden.

- Weniger Fehlzeiten: Resilienztrainings helfen Mitarbeitenden, besser mit Stress umzugehen und ihre psychische Gesundheit zu stärken. Dies führt zu einer Reduktion von stressbedingten Fehlzeiten. Die Fehlzeitenrate erfasst, wie oft und wie lange Mitarbeitende krankheitsbedingt fehlen. Eine hohe Fehlzeitenrate kann auf eine hohe Stressbelastung und Burnout-Gefährdung hinweisen.

- Mehr Motivation und Bindung: Mitarbeitende, die sich unterstützt und wertgeschätzt fühlen, sind motivierter und stärker an das Unternehmen gebunden. Resilienzförderung trägt dazu bei, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch die Mitarbeitenden-Zufriedenheit kann in Befragungen ermittelt werden.

- Weniger Fluktuation und Krankheitsausfälle: Ein resilientes Team ist stabiler und weniger anfällig für Kündigungen und Krankheitsausfälle. Dies spart Kosten und erhält wertvolles Wissen im Unternehmen.

Eine Befragung der Mitarbeitenden, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, kann Hinweise auf (stressbedingte) Ursachen geben.

- Höhere Produktivität und Innovationsfähigkeit: Resiliente Mitarbeitende sind besser in der Lage, Herausforderungen zu meistern und kreative Lösungen zu finden. Dies steigert die Produktivität und Innovationskraft des Unternehmens. Eine erhöhte Kundenzufriedenheit kann ebenfalls ein Hinweis auf gut wirksame Resilienz-Programme sein.

- Besseres Betriebsklima und mehr Teamzusammenhalt: Resilienzförderung stärkt den Zusammenhalt im Team und verbessert das Betriebsklima. Ein positives Arbeitsumfeld fördert die Zusammenarbeit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die auf eingespielte und verlässliche Teams angewiesen sind, kann Resilienzförderung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Die Investition in die Resilienz der Mitarbeitenden zahlt sich langfristig aus und trägt zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung bei.

3 Arten von Resilienz einfach erklärt

Individuelle Resilienz

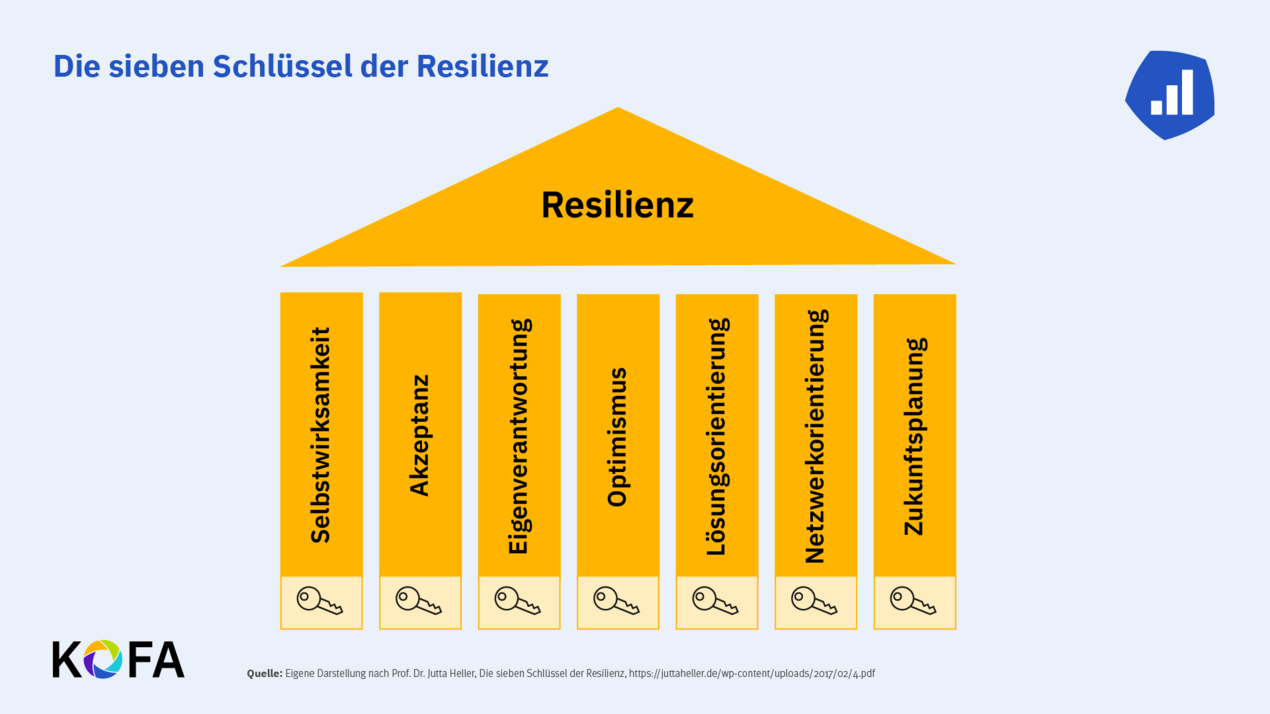

Die persönliche Widerstandskraft kann gestärkt werden – durch Selbstreflexion, gezieltes Training und Weiterentwicklung. Hilfreich sind z. B. die Sieben Schlüssel der Resilienz.

Teamresilienz

Teams sind dann belastbar, wenn sie wertschätzend kommunizieren, eine konstruktive Fehlerkultur leben und gemeinsame Lösungen finden – besonders unter Druck.

Organisationale Resilienz

Ein resilientes Unternehmen passt sich flexibel an, lernt aus Krisen und fördert Innovation. Offenheit, klare Kommunikation und lernende Strukturen sind hier der Schlüssel.

7 Tipps für KMU, um Resilienz am Arbeitsplatz zu fördern

KMU haben viele Möglichkeiten, die Resilienz ihrer Beschäftigten zu stärken. Viele Maßnahmen setzen an den sogenannten „Sieben Schlüsseln der Resilienz“ an und fördern Schutzfaktoren wie Optimismus, Selbstwirksamkeit oder emotionale Regulation.

1. Stressmanagement-Angebote:

Kurse zu Achtsamkeit, Meditation oder Entspannungstechniken (gibt es z. B. über die Krankenkassen) unterstützen dabei, den Umgang mit Belastung zu verbessern und frühzeitig Warnsignale zu erkennen, wenn Aufgaben überfordern. Wichtig ist: Resilienztrainings wirken nur, wenn sie auf Freiwilligkeit beruhen. Mitarbeitende müssen bereit sein, sich selbst zu reflektieren und Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten. Noch wirkungsvoller wird ein solches Training, wenn auch Führungskräfte teilnehmen – und so ihre Vorbildfunktion ernst nehmen.

2. Mitarbeitenden individuelle Begleitung anbieten

Nicht alle Mitarbeitenden haben die gleichen Ressourcen oder Bedürfnisse. Manche profitieren von persönlicher Beratung, um individuelle Strategien im Umgang mit Stress zu entwickeln. Unternehmen können hier z. B. psychologisches Coaching, Supervision oder Gesundheitschecks integrieren – auch mit Fokus auf psychische Gesundheit. Eine Möglichkeit zur Unterstützung sind „Employee Assistance Programme (EAP)“.

Employee Assistance Programme (EAP) sind externe, vertrauliche Unterstützungsangebote für Mitarbeitende, die Hilfe bei beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Herausforderungen bieten – z. B. bei Stress, Konflikten, psychischen Belastungen, Suchtproblemen oder familiären Krisen.

Was bieten EAP konkret?

- Psychologische Beratung (telefonisch oder persönlich)

- Krisenintervention

- Rechts- und Sozialberatung

- Coaching & Lebensberatung

- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Vorteile für KMU:

- Geringer organisatorischer Aufwand, da externe Anbieter alles koordinieren.

- Vertraulichkeit stärkt Vertrauen bei Mitarbeitenden

- Früherkennung von Belastungen – bevor sie zu Ausfällen führen

- Flexibel skalierbar, auch mit begrenztem Budget (z. B. Pauschalmodelle pro Mitarbeitenden)

EAP sind also eine niedrigschwellige und wirksame Ergänzung zur betrieblichen Gesundheitsförderung – besonders für KMU, die keine eigene psychosoziale Beratung im Haus haben.

Download

Kompass für die sieben Schlüssel der Resilienz

Dieser Leitfaden unterstützt Mitarbeitende beim Erhalt und Ausbau Ihrer Resilienz.

3. Arbeitsbedingungen optimieren

Ein resilientes Unternehmen ist mehr als die Summe widerstandsfähiger Mitarbeitender. Es geht auch um die Frage, wie Arbeit organisiert ist, wie kommuniziert wird und welche Werte gelebt werden.

4. Eine unterstützende Unternehmenskultur etablieren

Eine positive Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Respekt, offener Kommunikation und wertschätzendem Miteinander geprägt ist, bildet das Fundament für Resilienz. Wenn Mitarbeitende sich sicher fühlen, über Belastungen zu sprechen, Fehler zuzugeben oder Unterstützung einzufordern, entsteht „psychologische Sicherheit“ und damit ein fruchtbares Klima für gemeinsame Lösungen.

Was bedeutet psychologische Sicherheit?

- Offene Kommunikation ist erwünscht und erlaubt – unabhängig von Hierarchie oder Position.

- Fehler werden als Lernchance betrachtet, nicht als persönliches Versagen.

- Mitarbeitende trauen sich, Risiken einzugehen oder unbequeme Themen anzusprechen.

- Vielfalt an Meinungen wird wertgeschätzt, statt abgewertet.

Warum ist das wichtig für Resilienz?

Psychologische Sicherheit ist ein zentraler Baustein für Team- und organisationale Resilienz, weil sie:

- das Vertrauen in Teams stärkt – gerade in Krisen oder bei hoher Belastung.

- Innovation und Problemlösung fördert – Menschen bringen sich eher ein, wenn sie keine Angst haben.

- emotionale Stabilität schafft, weil Mitarbeitende wissen: „Ich darf hier ich sein.“

Wie kann die psychologische Sicherheit gefördert werden?

- Führungskräfte als Vorbilder: Offenheit zeigen, selbst Fehler eingestehen, Rückfragen aktiv einladen.

- Konstruktive Feedbackkultur leben – regelmäßig, respektvoll und lösungsorientiert.

- Vielfalt und Beteiligung fördern – z. B. in Entscheidungsprozessen oder Meetings.

- Raum für Reflexion schaffen, z. B. in Team-Reviews oder Supervisionen.

5. Flexible Arbeitsbedingungen schaffen

Gerade in KMU kann es hilfreich sein, Spielräume in der Arbeitszeitgestaltung zu schaffen – sei es durch Gleitzeit, Homeoffice oder individuelle Lösungen. Wer seine Arbeitszeit selbstbestimmt einteilen kann, erlebt weniger Stress und das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

6. Rolle der Führungskräfte

Führungskräfte tragen eine Schlüsselrolle für die Resilienz im Unternehmen. Ihr Führungsverhalten beeinflusst maßgeblich das Stresserleben der Beschäftigten. Gesundheitsfördernde Führung heißt: empathisch kommunizieren, Mitarbeitende ernst nehmen, Lösungsorientierung fördern und bei Bedarf aktiv Unterstützung anbieten.

Schulungen für Führungskräfte sollten daher aufzeigen, wie sie auch unter Druck klar, fürsorglich und strukturiert führen – und selbst mit Belastung gut umgehen können.

7. Mitarbeitergespräche als Raum für Resilienz

Mitarbeitergespräche sind mehr als Leistungsbeurteilungen – sie können ein wichtiger Ankerpunkt für individuelle Resilienzförderung sein. In einem wertschätzenden und offenen Rahmen lassen sich Belastungen frühzeitig erkennen, Ressourcen sichtbar machen und passende Unterstützungsangebote vermitteln.

Was Führungskräfte unternehmen können:

- Aktiv zuhören: Raum geben für das, was wirklich belastet – ohne sofort Lösungen anbieten zu müssen.

- Gezielte Fragen stellen: z. B. „Was hilft Ihnen, mit Stress umzugehen?“ oder „Woran merken Sie, dass Ihre Belastungsgrenze erreicht ist?“

- Wertschätzung ausdrücken: Persönliches Engagement anerkennen und individuelle Stärken sichtbar machen – das stärkt Selbstwirksamkeit.

- Angebote aufzeigen: Auf Coaching, Supervision oder Gesundheitsprogramme hinweisen – und bei Bedarf aktiv die Teilnahme unterstützen.

Wichtig: Mitarbeitergespräche sind keine Therapiesitzung – aber sie können der erste Impuls sein, um individuelle Wege im Umgang mit Belastung zu finden. Wer sich gesehen und ernst genommen fühlt, wird offener für Selbstreflexion und Entwicklung.

Fazit: Jetzt handeln – Resilienz als Zukunftskompetenz stärken

Resilienz ist keine Garantie dafür, dass Belastungen spurlos bleiben – aber sie hilft, mit ihnen besser umzugehen. Gerade für KMU ist es entscheidend, frühzeitig in die Stärkung der Widerstandskraft zu investieren, um in Krisenzeiten nicht nur zu überleben, sondern handlungsfähig zu bleiben.

Wer heute resiliente Mitarbeitende, Teams und Strukturen aufbaut, legt den Grundstein für ein stabiles, gesundes und zukunftsfähiges Unternehmen.

Quellen:

Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen, dgvt.

Heller, J. (2025): Resilienz messbar machen: KPIs für erfolgreiche Resilienztrainings. https://juttaheller.de/resilienz-messbar-machen-kpis-fuer-erfolgreiche-resilienztrainings/.

Heller, J. (2017): Die sieben Schlüssel der Resilienz. https://juttaheller.de/wp-content/uploads/2017/02/4.pdf.

Kunzler, A. M., Gilan, D. A., Kalisch, R., Tüscher, O., Lieb, K. (2018): Aktuelle Konzepte der Resilienzforschung. Nervenarzt 89, 747-753. https://doi.org/10.1007/s00115-018-0529-x.

Thun-Hohenstein, L., Lampert, K. & Altendorfer-Kling, U. (2020): Resilienz – Geschichte, Modelle und Anwendung. Z Psychodrama Soziom 19, 7–20. https://doi.org/10.1007/s11620-020-00524-6.